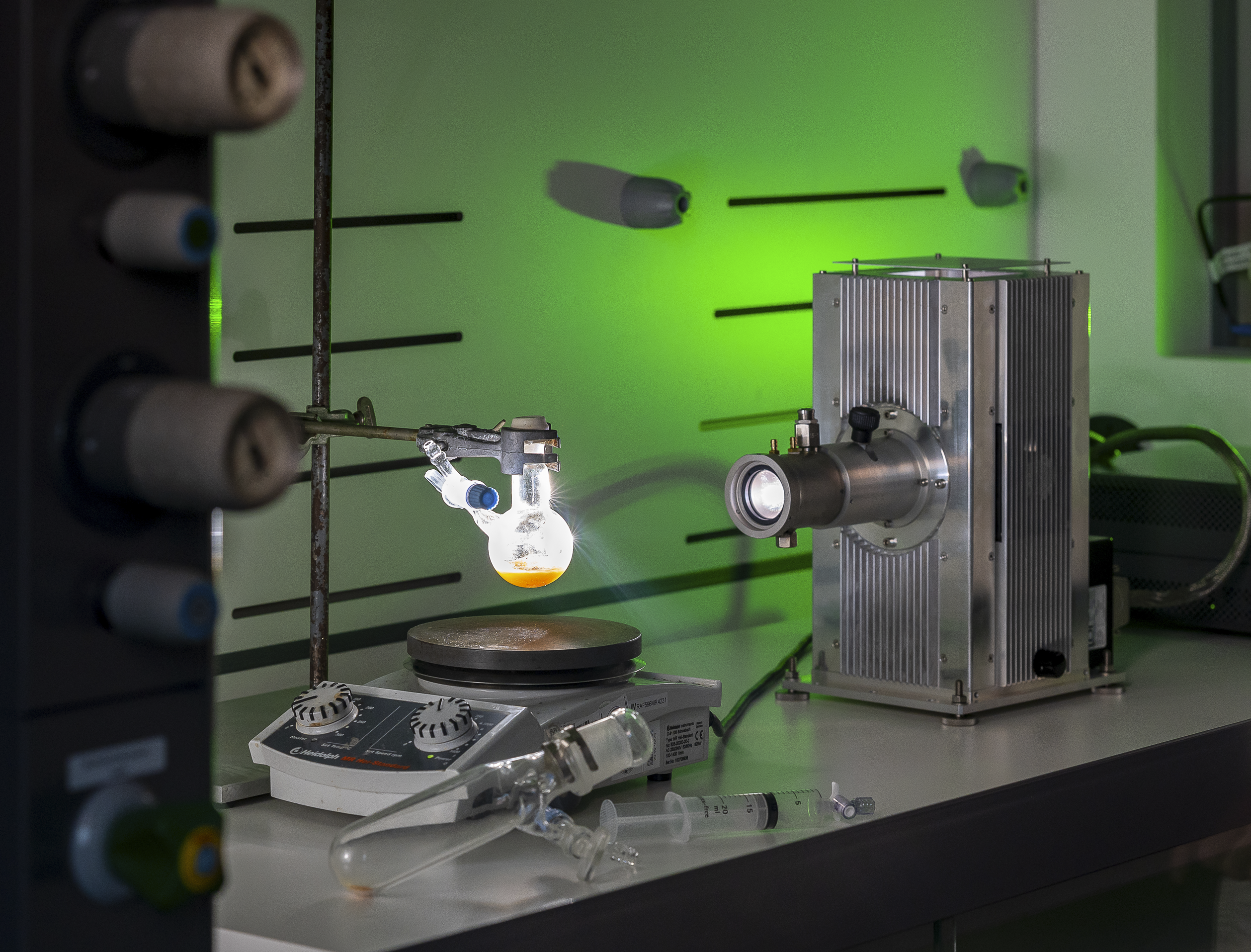

Inspiriert von der Natur: Das neu entwickelte „Nanozym“ ahmt die Eigenschaften der an der Photosynthese beteiligten Enzyme nach. (Foto: Astrid Eckert / TUM)

Pflanzen nutzen die Photosynthese, um Energie aus Sonnenlicht zu gewinnen. Forschern der Technischen Universität München (TUM) ist es nun gelungen, dieses Prinzip als Grundlage für die Entwicklung neuer nachhaltiger Prozesse anzuwenden. Diese könnten in Zukunft Synthesegas (synthetisches Gas) für die großtechnische chemische Industrie produzieren und gleichzeitig Batterien aufladen.

Synthesegas, eine Mischung aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung vieler chemischer Grundstoffe wie Ammoniak, Methanol und synthetischer Kohlenwasserstoffkraftstoffe. „Synthesegas wird derzeit fast ausschließlich aus fossilen Rohstoffen hergestellt“, sagt Prof. Roland Fischer vom Lehrstuhl für Anorganische und Organometallische Chemie.

Ein von einem Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Fischer entwickeltes gelbes Pulver soll das ändern. Die Wissenschaftler ließen sich von der Photosynthese inspirieren, dem Prozess, bei dem Pflanzen chemische Energie aus Licht gewinnen. „Die Natur benötigt Kohlendioxid und Wasser für die Photosynthese“, erklärt Fischer. Das von den Forschern entwickelte Nanomaterial imitiert die Eigenschaften der an der Photosynthese beteiligten Enzyme. Dieses „Nanozym“ stellt auf ähnliche Weise Synthesegas her – unter Verwendung von Kohlendioxid, Wasser und Licht.

Rekordwerte für die Effizienz

Energie aus Licht gewinnen: Dr. Philip Stanley von der Technischen Universität mit dem neu entwickelten „Nanozym“. (Foto: Astrid Eckert / TUM)

Dr. Philip Stanley, der das Thema in seiner Doktorarbeit behandelte, erklärt: „Ein Molekül übernimmt die Aufgabe einer Energieantenne, analog zu einem Chlorophyllmolekül in Pflanzen. Licht wird aufgenommen und die Elektronen werden an ein Reaktionszentrum weitergeleitet, den Katalysator.“ Das innovative Element des Systems der Forscher: Es gibt nun zwei Reaktionszentren, die mit der Antenne verbunden sind. Eines dieser Zentren wandelt Kohlendioxid in Kohlenmonoxid um, während das andere Wasser in Wasserstoff umwandelt. Die größte Herausforderung bei der Gestaltung bestand darin, die Antenne, den Mechanismus zur Weitergabe der Elektronen und die beiden Katalysatoren so anzuordnen, dass die höchstmögliche Ausbeute aus dem Licht erzielt wird. Dies ist dem Team gelungen. „Mit 36 Prozent ist unser Energieertrag aus Licht spektakulär hoch“, sagt Stanley. „Es gelingt uns, ein Drittel der Photonen in chemische Energie umzuwandeln. Frühere Systeme erreichten im besten Fall jedes zehnte Photon. Dieses Ergebnis weckt die Hoffnung, dass die technische Umsetzung industrielle chemische Prozesse nachhaltiger gestalten könnte.“

Fotoakkumulator zur Speicherung von Ladungen

In einem separaten Projekt arbeiten die Forscher an einem weiteren Material, das die Lichtenergie der Sonne nutzt – in diesem Fall jedoch, um sie als elektrische Energie zu speichern. „Eine mögliche zukünftige Anwendung könnten Batterien sein, die direkt durch Sonnenlicht aufgeladen werden, ohne den Umweg über die Steckdose“, sagt Fischer. Bei der Entwicklung dieser Fotoakkumulatoren verwendeten die Forscher Komponenten, die denen im Nanozym ähnlich sind. Auch hier absorbiert das Material selbst Photonen aus dem einfallenden Licht. Doch anstatt dann als Katalysator für eine chemische Reaktion zu dienen, ist der Energieempfänger so fest in die Struktur integriert, dass er in diesem Zustand bleibt, was eine Speicherung der Elektronen über einen längeren Zeitraum ermöglicht. Die Forscher haben die Machbarkeit des Systems im Labor nachgewiesen. „Es gibt zwei Möglichkeiten, Sonnenenergie direkt zu nutzen“, fasst Dr. Julien Warnan, Gruppenleiter für Photokatalyse, zusammen. „Entweder gewinnen wir daraus elektrische Energie, oder wir nutzen die Energie, um chemische Reaktionen anzutreiben. Und diese beiden Systeme, die beide auf demselben Prinzip basieren, zeigen, dass uns dies experimentell gelungen ist.“